Виталий Манин рассуждает о творчестве Архипа Ивановича Куинджи. Страница 9

В произведениях Фридриха люди заворожены созерцанием магического лика природы. Кажется, что интерпретация мирозданья у Куинджи подобна фридриховскому. Однако подобие чисто внешнее. В «Лунной ночи на Днепре» нет ничего трансцендентального, как у Фридриха. Небесные пространства у Куинджи испытывают земное притяжение. Планетарные дистанции осмысливаются художником не отвлеченно. Земной мир воспринимается грандиозным созданием природы, осмысление которого возносит человека в область возвышенных представлений. Магия завораживания относится не к мистическим силам небес, а к грандиозному реальному миру, перед которым человек испытывает удивление и восторг.

В картине «Лунная ночь на Днепре» человеческое и космическое начала не тождественны. Они измерены разными мерами. «Человеческая природа» несопоставима своими малыми величинами с высоким порядком мироздания. Эти два восприятия проникают друг в друга. Они неразрывны. Но ощущение грандиозности мира, таинственности его горизонтов, глубины его завораживающего света, его притягательной силы подавляет восприятие человеческой жизни, ее следов на земле. «Лунная ночь на Днепре» экспонировалась в зала Общества поощрения художников на Морской улице. На выставку одной картины выстраивалась огромная очередь. И. Н. Крамской восклицал: «Какую бурю восторгов поднял Куинджи! Эдакий молодец — прелесть». Успех Куинджи естественно вызвал к жизни подражателей его яркой, интенсивной живописи, его удивительным образом построенного пространства с поразительной иллюзией глубины. Среди подражателей, порожденных эффектом «Лунной ночи на Днепре», прежде всего следует назвать Л. Ф. Лагорио, написавшего «Лунную ночь на Неве» (1882), затем М. К. Клодта, безуспешно соперничающего с куинджиевской «Березовой рощей». Далее — Ю. Ю. Клевера, салонного художника, стремившегося к внешней броскости. Клевер не воспроизводил, а подменял романтический пафос, создавал его иллюзию. Такова была среда для дыхания романтического искусства Куинджи. Она не казалась благоприятной, ибо породила бездарных его толкователей, возвращавших искусство к академическим истокам. Среди подражателей романтизма следует выделить Л. Ф. Лагорио — художника, до конца не оцененного в нашем искусствоведении, который создал ряд замечательных романтических произведений. Они не продолжали новую волну романтизма, поднятую Куинджи. Они замыкали старый романтизм, внеся в него пластические модификации, согласуемые с требованиями времени.

Однако был художник, который едва ли не раньше Куинджи сделал попытки мыслить обобщенно, декоративно, цветовыми контрастными массами. Художник этот — А.И.Мещерский. Его искусство не достигло куинджиевского уровня. В целом оно остановилось на переломе, обозначившем переход от романтизма к романтическому искусству нового типа. Но имелись отдельные произведения, по которым виден характер его усилий, направленный к выработке декоративного цвета. В картине «Рубка льда» (1871) цветовой контраст между оранжевыми верхушками деревьев и бирюзовым льдом как бы предвещает систему дополнительной палитры Куинджи. В этюде 1881 года, подписанном автором, из чего можно судить о его завершенности, явно проступает подобное Куинджи обобщение цветовых масс и яркий цвет глубокого тона.

Невиданный триумф Куинджи порождал завистников, распространявших о художнике нелепые слухи. Атмосферу зависти уловил П. П. Чистяков: «Все пейзажисты говорят, что эффект Куинджи — дело нехитрое, а сами сделать его не могут».

Искусство Куинджи, резко выделяющееся на фоне мощного потока передвижнического реализма и достаточно еще устойчивого академизма, было непонятно коллегам, вызывало недоумение доброжелателей. Казалось, все они не готовы были воспринять его новаторство. И. Н. Крамской обескуражен декоративной яркостью картин Куинджи, дававших, как ему казалось, неверное воспроизведение реальности: «Что-то в его принципах о колорите есть для меня совершенно недоступное; быть может, это совершенно новый живописный принцип [. . .] Еще его «Лес» я могу понять и даже восхищаться, как чем-то горячечным, каким-то страшным сном, но его заходящее солнце на избушках решительно выше моего понимания. Я совершенный дурак перед этой картиной. Я вижу, что самый цвет на белой избе так верен, так верен, что моему глазу так же утомительно на него смотреть, как на живую действительность: через пять минут у меня в глазу больно, я отворачиваюсь, закрываю глаза и не хочу больше смотреть. Неужели это творчество? Неужели это художественное впечатление? Короче, я не совсем понимаю Куинджи».

Для современников трудность правильной оценки творчества Куинджи по сути дела являлась трудностью распознания предложенных художником новых принципов романтического искусства. Куинджи до крайности сократил разрыв между угасающим академическим романтизмом и появлением нового романтического искусства. Не прошло и десяти лет, как он отказался от заветов школы Айвазовского, проявившейся в «Виде Исаакиевского собора при лунном освещении», и, испытав себя на путях реалистического творчества, вышел к неоромантизму в произведениях «Украинская ночь» (1876), «Вечер» (1879) и «Лунная ночь на Днепре» (1880). Концы и начала почти связались. Впечатление непрерывности романтизма подкреплялось тем, что в 1870-х годах еще процветал академический романтизм А. Г. Горавского, Л. Н. Мордвинова, А. В. Гине, Л. X. Фрикке, И. К. Айвазовского и казался неизбывным. Разница между новым и старым этапами романтического искусства отчетливо обозначалась только на рубеже XIX и XX веков. В 1870-1880-х годах ее распознавание усложнилось еще сильным влиянием реализма, который вел с академизмом жесткую борьбу.

Романтическое искусство Куинджи создавало впечатление одиночества. Ему еще долго предстояло томиться в ожидании поддержки. Она пришла в начале XX века вместе с творчеством его учеников. Возможно, это обстоятельство отчасти послужило уходу Куинджи от активной творческой деятельности, затворничеству в стенах мастерской. В начале 1880-х годов не нашлось профессиональной среды, способной оценить новую волну романтического искусства, выраженную в невиданной форме декоративной живописи. Коллеги, видевшие в творчестве Куинджи лишь иллюзорный цветовой эффект, не могли поддержать романтического поиска художника. Любая живописная позиция, в конце концов, исчерпывала себя. Публика осталась равнодушна ко второму варианту «Березовой рощи» (1882), где Куинджи пробовал повторить иллюзию правдоподобия пространства, и к «Ночи на Дону» (1882), в которой художник пытался эксплуатировать эффект лунного сияния. Во всяком случае, причины долгого «молчания» Куинджи трудно объяснить с должной основательностью. Возможно, разгадка кроется в словах самого художника, приведенных директором передвижных выставок Я. Д. Минченковым: «Художнику надо выступать на выставках, пока у него, как у певца, голос есть. А как только голос спадет — надо уходить, не показываться, чтобы не осмеяли. Вот я стал Архипом Ивановичем, всем известным, ну, это хорошо, а затем я увидел, что больше так не сумею сделать, что голос стал как будто спадать. Но вот и скажут: был Куинджи и не стало Куинджи!».

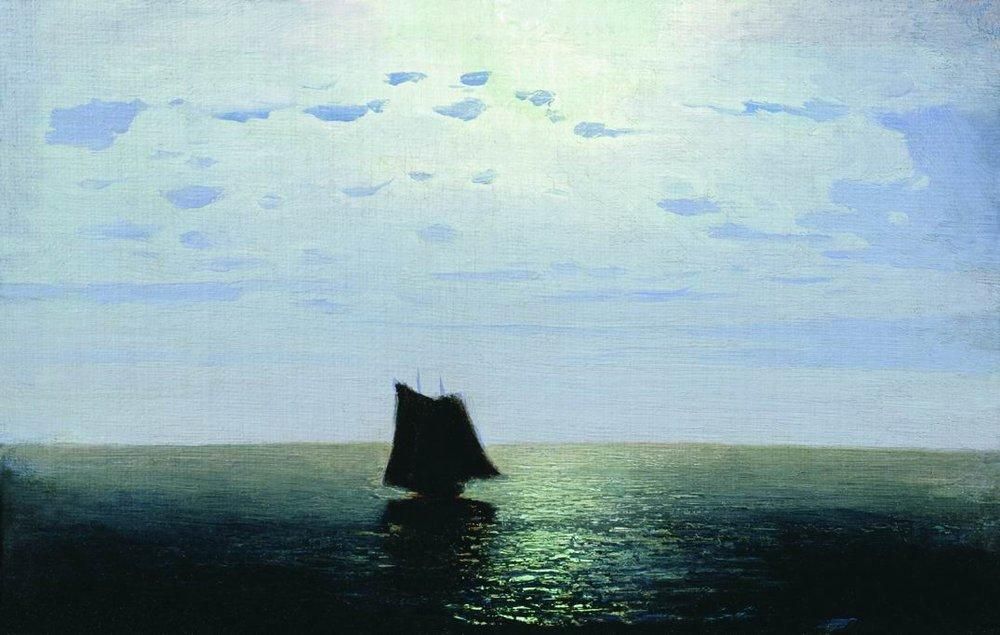

Лунная ночь на Днепре (1908 г.) |  Лес у воды (1872 г.) |  Лодка в море. Крым (1875 г.) |